我国古代烹茶用什么器皿

古代煮茶的器皿?

古代煮茶的器皿具体如下:

一、风炉

风炉用铜或铁铸成,像古鼎的样子 , 壁厚三分,炉口上的边缘九分,炉多出的六分向内 , 其下虚空 , 抹以泥土 。

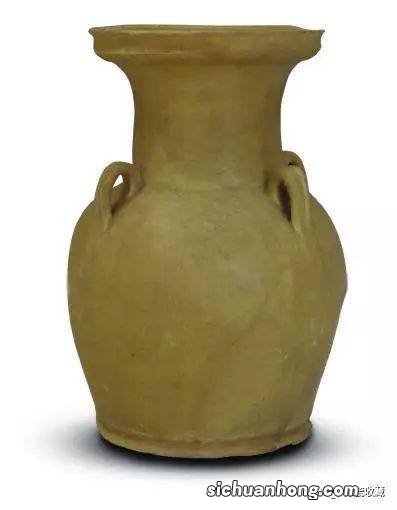

二、熟盂

熟盂用来盛开水,瓷器或陶器 , 容量二升 。

三、炭篮

炭篮是盛放烧水炭的容器,外面多由竹篾制成,里层包裹黑色油纸 。

四、茶焙

茶焙是一种竹编,外包裹箬竹的叶子 。因箬叶有收火的功效,可以避免把茶叶煮黄 。茶放在茶焙里,要求小火烘制 。

五、炉灰

炉灰是烧水炉的一种 , 下面没有通风口,如今日本茶道具中发展为火钵或瓶挂 。

古人喝茶的器具:

风炉:为生火煮茶之用,以中国道家五行思想与儒家为国励志精神而设计,以锻铁铸之,或烧制泥炉代用 。

笤:以竹丝编织,方形,用以采茶 。不仅要方便,而且编制美观,这是由于古人常自采自制自食而特意设置 。

炭挝:六棱铁器,长一尺,用以碎炭 。

火夹:用以夹炭入炉 。

釜:用以煮水烹茶 , 似今日本茶釜 。多以铁为之,唐代亦有釜瓷石釜,富家有银釜 。

交床:以木制,用以置放茶釜 。

纸囊:茶灸热后储存其中,不使泄其香 。

碾、拂末:前者碾茶,后者将茶拂清 。

罗合,罗是筛茶的,合是贮茶的 。

则:有如现在的汤匙形,量茶之多少 。

水方:用以贮生水 。

漉水囊:用以过滤煮茶之水,有铜制、木制、竹制 。

瓢:杓水用,有用木制 。

竹:煮茶时环击汤心,以发茶性 。

鹾簋、揭:唐代煮茶加盐去苦增甜 , 前者贮盐花,后者杓盐花 。

熟盂:用以贮热水 。唐人煮茶讲究三沸,一沸后加入茶直接煮,二拂时出现泡沫,杓出盛在熟盂之中,三沸将盂中之熟水再入釜中,称之谓“救沸”、“育华” 。

碗:是品茗的工具,唐代尚越瓷,此外还有鼎州瓷、婺州瓷、岳州瓷、寿州瓷、洪州瓷 。以越瓷为上品 。唐代茶碗高足、偏身 。

畚:用以贮碗 。

扎:洗刷器物用 , 类似现在的炊帚 。

涤方:用以贮水洗具 。

渣方:汇聚各种沉渣 。

养壶巾,用以擦拭器具 。

具列:用以陈列茶器,类似现代酒架 。

都篮:饮茶完毕,收贮所有茶具 , 以备来日 。

2.对古代人说,饮茶则是完成一定礼仪,使饮茶至好至精的必然过程 。用器的过程,也是享受制汤、造华的过程 。

###其它资料参考###中国是茶的故乡,经过漫长的历史跋涉 , 茶已经在全世界扎下了根,成为风靡世界的三大无酒精饮料之一 。对中国人而言,茶不仅是一种饮料,更是精神的寄托 。但茶的品饮,煮泡终不能离其器 。今天就带大家走进茶具发展史,看看古人是用什么茶具喝茶的 。

最早的茶具同食具、酒具共用 。西汉时期王褒的《僮约》中记有“烹茶尽具”,可见西汉时期已有专用茶具 , 但对于茶具的种类和形态则并未加以说明 。

到唐朝时,茶已经成为人们的日常饮料,更为讲究饮茶的情趣 。茶具不仅作为器具,而且具有实用价值和欣赏价值 , 讲究茶具的质地、艺术性,借以提高茶的色、香、味 。

陆羽的《茶经·四之器》中记载了唐代各种煎饮茶器,当时贵族王朝主要用金银茶具,普通百姓则用陶瓷茶具 , 生活讲究的大户都备有全套的碾茶、泡茶、饮茶器具,可见唐代煎茶、饮茶之风极为盛行 。

到了宋代,饮茶多采用盅或盏,制作工艺比唐代更加精细多姿 。随着我国茶叶加工方法的逐渐演变,宋代以后,已经逐渐开始不加调味地饮茶了 。茶盏是一种小型茶碗,敞口小底,有黑釉,酱釉,青白釉及白釉多种,是斗茶品评的重要工具 。

而当时烧瓷技术也有了很大提高,全国形成官、哥、汝、定、钧五大名窑 。诸窑风格不同,各显其奇 。如钧窑极其名贵,有“家中无钧瓷 , 不可言富贵”之说 。

元代 青花瓷茶具声名鹊起,而白瓷上缀以青花纹饰,既典雅又丰富,和茶文化内涵的清丽恬静很一致,深受饮茶人士的推崇 。由于元代散茶、末茶的饮用增多,多以沸水冲泡饮用,因而茶器的种类简化,但质量却有所提高 。

明朝时期,炒青散茶代替了蒸青团茶,烹煮过程简单化 , 甚至直接用冲泡法,使饮茶的方式发生很大转变 , 人们对茶、饮茶器皿的爱好与审美情趣,不断演变而发展 。

宜兴紫砂陶与瓷器同时发展 。“景瓷宜陶”在烧制釉色、造型上都有了极高的革新发展 。明代饮茶方式的转变 , 使得能够让茶叶的内质淋漓尽致发挥出来的紫砂陶成为人们的新宠 。

盖碗在清代颇受宫廷皇室的钟爱 。而当时的景德镇除了继续生产青花瓷、五彩瓷外,还创烧了粉彩、珐琅彩茶具 。宜兴的紫砂茶具 , 在继承传统的同时,也有了新的发展 。清代茶具品种增多 , 形状多变,色彩多样,再配以诗、书、画、雕等艺术 , 从而把茶具制作推向新的高度 。

###其它资料参考###茶道最全二十四器

风炉:为生火煮茶之用,以中国道家五行思想与儒家为国励志精神而设计,以锻铁铸之 , 或烧制泥炉代用 。

筥(jǔ):是装炭用的竹篓,形状有圆有方,高约一尺二寸 , 直径七寸,亦有木箱者,外围用藤条编出六角圆眼状 , 底盖合拢后似竹箱,盖沿打磨光滑 。

炭挝(tàn zhu?。毫馓鳎ひ怀?nbsp;, 用以碎炭 。

火策:亦称为火筷 。又圆又直,顶端扁平,取炭用 。多以铁或熟铜制成 。

鍑(fù):用以煮水烹茶,似今日本茶釜 。多以铁为之 , 唐代亦有瓷鍑石鍑,富家有银鍑 。

交床:为十字交叉形器物,将上面木板中间挖去一块 , 用于安置鍑 。

纸囊:又白又厚的藤纸双层缝制而成的纸袋,用于储藏烤好的饼茶,茶灸热后储存其中 , 不使泄其香 。

碾、拂末:前者碾茶,后者将茶拂清 。

罗合、则:罗合实为两样东西 , 罗为筛茶末用的细眼筛子,合为存茶末的盒子,罗与合配合使用 。则,量茶之多少 。

夹:为小青竹所制一尺二寸长 , 用于夹烤茶叶之用 。

水方:用以贮生水,容量约为一斗,也即10升左右 。

漉水囊:用以过滤煮茶之水,有铜制、木制、竹制 。

瓢:用剖开的葫芦制成,又有用木头雕凿而成,用于舀水 。

竹荚:一种用竹子、桃木、柳木等所做的筷子 。一尺长 , 两端用银片包起,煎茶时用以环击汤心,以发茶性 。

鹾簋(cuó guǐ)揭:唐代煮茶加盐去苦增甜,前者贮盐花,后者杓盐花 。

熟盂:用以贮热水 。唐人煮茶讲究三沸,一沸后加入茶直接煮,二沸时出现泡沫 , 杓出盛在熟盂之中,三沸将盂中之熟水再入釜中 , 称之谓‘救沸”、 “育华” 。

碗:是品茗的工具,唐代尚越瓷 , 此外还有鼎州瓷、婺州瓷、岳州瓷、寿州瓷、洪州瓷 。

畚(běn):用于收纳茶碗,碗与碗之间用特产纸隔开避免碰撞 。

扎:用茱萸木夹棕榈皮捆扎成刷状,或将棕榈皮一头扎紧套入竹管中做成笔状,用以清洗品饮后的茶具,类似现在的养壶笔 。

涤方:清洗用的盆子,可用于盛装废水 。由木板拼合而成 , 制法与水方相同,可装八升水 。

渣方:用来倾倒废弃物,汇聚各种沉渣 。

巾:通俗的讲即抹布,现在称茶巾,以粗绸布制成 , 二尺长,通常做两块轮换使用,用以擦拭器具 。

具列:用以陈列茶器,类似现代酒架

都篮:因能装下全部器具而得名 。饮茶完毕,收贮所有茶具,以备来日 。

###其它资料参考###宋朝人喝茶 , 用小勺把茶末分到几个碗里,冲入滚水,一边冲一边搅,快速搅动,让茶末跟滚水充分混合,这叫“点茶” 。点好的茶汤上面还会泛出一层乳白色的泡沫 。

点茶无需茶壶,故此宋朝并不生产茶壶,只烧造茶碗 。宋朝人最喜欢的茶碗是建州窑出产的小黑碗,胎特别厚,造型古朴,看起来很笨重,但是耐高温 , 导热慢,适合点茶 。

宋朝人则喜欢用黑瓷碗 。因为宋朝最好的茶汤都是乳白色的,只有用黑碗才能凸显茶汤的乳白 。如果用白瓷碗、白瓷杯或者透明的玻璃杯,就分不出哪是杯子哪是茶了 。

扩展资料:

茶冲泡时间过长,茶叶中的茶多酚,类脂,芳香物质等可以自动氧化,不仅茶汤色暗 , 味差,香低,失去品尝价值 。而且由于茶叶中的维生素C,维生素P,氨基酸等因氧化而减少,使茶汤营养价值大大降低 。

同时由于茶汤搁置时间太久,受到周围环境的污染,茶汤中的微生物(细菌和直菌)数量较多,很不卫生 。冲泡次数过多 一般茶叶在冲泡3-4次后就基本上没有什么茶汁了 。

据有关试验测定 , 头开茶汤可含水浸出物总量的50%,二开茶汤含水浸出物总量的30%,三开茶汤则为10%,四开茶汤却只有1-3%,再多次冲泡就会使茶叶中的某些有害成分也被浸出,因为茶中的微量有害元素往往是在最后泡出 。

参考资料来源:人民网-宋朝的茶道:烧水泡茶有讲究 用瓷碗喝茶成风

人民网-多喝茶不如会喝茶 喝茶养生要注意7个禁忌

###其它资料参考###一般认为我国最早饮茶的器具 , 是与酒具、食具共用的,这种器具是陶制的缶,一种小口大肚的容器 。韩非在《韩非子》中就说到尧时饮食器具为土缶 。如果当时饮茶,自然只能土缶作为器具 。史实表明,我国的陶器生产已有七八千年历史 。浙江余姚河姆渡出土的黑陶器,便是当时食具兼作饮具的代表作品 。但按现有史料而论,一般认为我国最早谈及饮茶使用器具的是西汉(公元前2068年)王褒的《僮约》其中谈到“烹荼尽具,已而盖藏” 。这里的“荼”指的是“茶”、“尽”作“净”解 。《僮约》原本是一份契约,所以在文内写有要家僮烹茶之前,洗净器具的条款 。这便是在中国茶具发展史上,最早谈及饮茶用器具的史料 。

但是,明确表明有茶具意义的最早文字记载,则是西晋(公元265--316年)左思(约公元250--约305年)的《娇女诗》,其内有(心为茶荈剧,吹嘘对鼎 。)这“鼎”当属茶具 。唐·陆羽在《茶经·七之事》中引《广陵耆老传》载:晋元帝(公元317--323年)时,“有老姥每旦独提一器茗 , 往市鬻之 。市人竞买 , 自旦至夕,其器不减 。”接着 , 《茶经》又引述了西晋八王之乱时,晋惠帝司马衷(公元290--306年蒙难 , 从河南许昌回洛阳 , 侍从“持瓦盂承茶”敬奉之事 。所有这些 , 都说明我国在隋唐以前,汉代以后,尽管已有出土的专用茶具出现,但食具和包括茶具、酒具在内的饮具之间 , 区分也并不十分严格,在很长一段时间内,两者是共用的 。

2、唐(含五代)28种茶具

由于唐时茶已成为国人的日常饮料,更加讲究饮茶情趣,因此,茶具不仅是饮茶过程中不可缺少的器具,并有助于提高茶的色、香、味,具有实用性,而且,一件高雅精致的茶具,本身又富含欣赏价值,且有很高的艺术性 。所以,我国的茶具,自唐代开始发展很快 。中唐时 , 不但茶具门类齐全,而且讲究茶具质地,注意因茶择具,这在唐·陆羽《茶经·四之器》中有详尽记述 。本世纪80年代后期,陕西扶风法门寺地宫出土的成套唐代宫廷茶具,与陆羽记述的民间茶具相映生辉,又使国人对唐代茶具有了更加完整的认识 。但唐代的饮茶方式与今人有很大的不同,以致有许多茶具是今人未曾见到过的 。有关唐代宫廷茶具,下面已分件专述 。这里,将唐代陆羽在《茶经》中开列的28种茶具,按器具名称、规格、造型和用途 , 分别简述如下 。

蕾钮摩羯纹三足架银盐台——唐煮茶过程中需要加入盐

风炉 形如古鼎 , 有三足两耳 。“厚三分,缘阔九分,令六分虚中”,炉内有床放置炭火 。炉身下腹有三孔窗孔,用于通风 。上有三个支架(格),用来承接煎茶的 。炉底有一个洞口,用以通风出灰,其下有一只铁制的灰承,用于承接炭灰 。风炉的炉腹三个窗孔之上 , 分别铸有“伊公”、“羹陆”和“氏茶”字样,连起来读成“伊公羹,陆氏茶” 。“伊公”指的是商朝初期贤相伊尹,“陆氏”当指陆羽本人 。《辞海》引《韩诗外传》曰:“伊尹……负鼎操俎调五味而立为相 。”这是用鼎作为烹饪器具的最早记录,而陆羽是历史上用鼎煮茶的首创者,所以,长期以来,有“伊尹用鼎煮羹,陆羽用鼎煮茶”之说,一羹一茶,两人都是首创者 。由此可见,陆羽首创铁铸风炉 , 在中国茶具史上 , 也可算是一大创造 。

灰承 是一个有三只脚的铁盘,放置在风炉底部洞口下 , 供承灰用 。

炭挝 是六角形的铁棒,长一尺,上头尖,中间粗,握处细的一头拴一个小 。也可制成锤状或斧状,供敲炭用 。

火筴 又名筋,是用铁或铜制的火箸,圆而直,长一尺三寸,顶端扁平,供取炭用 。

交床 十字形交叉作架,上置剜去中部的木板,供置用 。

夹 用小青竹制成,长一尺二寸,供炙烤茶时翻茶用 。

纸囊 用剡藤纸(产于剡溪 。剡溪在今浙江嵊州市境内)双层缝制 。用来贮茶,可以“不泄其香” 。

碾 用桔木制作,也可用梨、桑、桐、柘木制作 。内圆外方,既便于运转,又可稳固不倒 。内有一车轮状带轴的堕 , 能在圆槽内来回转动 , 用它将炙烤过的饼茶碾成碎末,便于煮茶 。

拂末 用鸟羽毛做成,碾茶后,用来清掸茶末 。

罗合 罗为筛,合即盒,经罗筛下的茶末盛在盒子内 。

则 用海贝、蛎蛤的壳,或铜、铁、竹制作的匙、小箕之类充当,供量茶用 。

水方 用稠木,或槐、楸、梓木锯板制成,板缝用漆涂封,可盛水一斗,用来煎茶 。

漉水囊 骨架可用不会生苔秽和腥涩味的生铜制作 。此外,也可用竹、木制作,但不耐久,不便携带 。惟用铁制作是不适宜的 。囊可用青竹丝编织 , 或缀上绿色的绢 。囊径五寸,并有柄,柄长一寸五分,便于握手 。此外,还需做一个绿油布袋 , 平时用来贮放漉水囊 。漉水囊实是一个滤水器,供清洁净水用 。

瓢 又名牺杓 。用葫芦剖开制成,或用木头雕凿而成,作舀水用 。

竹夹 用桃、柳、蒲葵木或柿心木制成,长一尺,两头包银 , 用来煎茶激汤 。

熟盂 用陶或瓷制成,可用水二升 。供盛放茶汤,“育汤花”用 。

鹾簋 用瓷制成,圆心,呈盆形、瓶形或壶形 。鹾就是盐,唐代煎茶加盐,鹾簋就是盛盐用的器具 。

揭 用竹制成,用来取盐 。

碗 用瓷制成 , 供盛茶饮用 。在唐代文人的诗文中,更多的称茶碗为“瓯” 。此前,也有称其为“盏”的 。

畚 用白蒲编织而成,也可用,衬以双幅剡纸,能放碗十只 。

札 用茱萸木夹住栟榈皮 , 作成刷状,或用一段竹子,装上一束榈皮,形成笔状 , 供饮茶后清洗茶器用 。

涤方 由楸木板制成 。制法与水方相同,可容水八升 。用来盛放洗涤后的水 。

滓方 制法似涤方,容量五升,用来盛茶滓 。巾用粗绸制成,长二尺,做两块可交替拭用 。用于擦干各种茶具 。

具列 用木或竹制成 , 呈床状或架状,能关闭,漆成黄黑色 。长三尺 , 宽二尺,高六寸 。用来收藏和陈列茶具 。

都篮 用竹篾制成 。里用竹篾编成三角方眼;外用双篾作经编成方眼 。用来盛放烹茶后的全部器物 。

以上28种器具,是指唐时为数众多的茶具而言,但并非每次饮茶时必须件件具备 。这在陆羽的《茶经》中说得很清楚,在不同的场合下 , 可以省去不同的茶具 。

3.宋(含金、辽)茶具

宋代的饮茶方法与唐代相比,已发生了一定变化,主要是唐人用煎茶法饮茶逐渐为宋人摒弃,点茶法成了当时的主要方法 。本世纪以来,河北宣化先后发掘出一批辽代墓葬 , 其中七号墓壁画中有一幅点茶图,它为我们提供了当时用点茶法饮茶的生动情景 。

到了南宋,用点茶法饮茶更是大行其道 。但宋人饮茶之法,无论是前期的煎茶法与点茶法并存 , 还是后期的以点茶法为主,其法都来自唐代,因此 , 饮茶器具与唐代相比大致一样,只是煎茶的,已逐渐为点茶的瓶所替代 。北宋蔡襄在他的《茶录》中 , 专门写了“论茶器”,说到当时茶器有茶焙、茶笼、砧椎、茶钤、茶碾、茶罗、茶盏、茶匙、汤瓶 。

宋徽宗的《大观茶论》列出的茶器有碾、罗、盏、筅、钵、瓶、杓等,这些茶具的内容 , 与蔡襄《茶录》中提及的大致相同 。值得一提的是南宋审安老人的《茶具图赞》 。审安老人真实姓名不详,他于宋咸淳五年(公元1269年)集宋代点茶用具之大成,以传统的白描画法画了十二件茶具图形 , 称之为“十二先生”,并按宋时官制冠以职称,赐以名、字、号 , 足见当时上层社会对茶具钟爱之情 。“图”中的“十二先生”,作者还批注“赞”誉 。

其实 , 《茶具图赞》所列附图表明;韦鸿胪指的是炙茶用的烘茶炉,木待制指的是捣茶用的茶臼,金法曹指的是碾茶用的茶碾,石转运指的是磨茶用的茶磨,胡员外指的是量水用的水杓,罗枢密指的是筛茶用的茶罗 , 宗从事指的是清茶用的茶帚,漆雕密阁指的是盛茶末用的盏托,陶宝文指的是茶盏,汤提点指的是注汤用的汤瓶 , 竺副师指的是调沸茶汤用的茶筅,司职方指提清洁茶具用的茶巾 。

宋人的饮茶器具,尽管在种类和数量上,与唐代相比,少不了多少 。但宋代茶具更加讲究法度,形制愈来愈精 。如饮茶用的盏,注水用的执壶(瓶) , 炙茶用的钤,生火用的铫等,不但质地更为讲究,而且制作更加精细 。

4.元代茶具

元代茶具从某种意义上说,无论是茶叶加工,还是饮茶方法,抑或是使用的茶具,元代是上承唐、宋,下启明、清的一个过渡时期 。

元代统治中国不足百年 , 在茶文化发展史上,找不到一本茶事专著,但仍可以从诗词、书画中找到一些有关茶具的踪影 。在当时既有采用点茶法饮茶的,但更多是采用沸水直接冲泡散茶 。

在元代采用沸水直接冲泡散形条茶饮用的方法已较为普遍,这不仅可在不少元人的诗作中找到依据,而且还可从出土的元冯道真墓壁画中找到佐证 。在图中,没有茶碾,当然也无须碾茶,再从采用的茶具和它们放置的顺序,以及人物的动作 , 都可以看出人们是在直接用沸水冲泡饮茶 。用于点茶用的元影青的刻花执壶 。

5.明代茶具

明代茶具,对唐、宋而言,可谓是一次大的变革 , 因为唐、宋时人们以饮饼茶为主,采用的是煎茶法或点茶法和与此相应的茶具 。元代时,条形散茶已在全国范围内兴起,饮茶改为直接用沸水冲泡 , 这样,唐、宋时的炙茶、碾茶、罗茶、煮茶器具成了多余之物,而一些新的茶具品种脱颖而出 。明代对这些新的茶具品种是一次定型,因为从明代至今,人们使用的茶具品种基本上无多大变化,仅仅在茶具式样或质地上有所变化 。

另外,由于明人饮的是条形散茶,贮茶焙茶器具比唐、宋时显得更为重要 。而饮茶之前,用水淋洗茶,又是明人饮茶所特有的 , 因此就饮茶全过程而言,当时所需的茶具,明·高濂《遵生八笺》中列了16件 , 另加总贮茶器具7件 , 合计23件 。但其中很多与烧水、泡茶、饮茶无关,似有牵强凑数之感,这在明·文震亨的《长物志》中已说得很明白:“吾朝”茶的“烹试之法”,“简便异常”,“宁特侈言乌府、云屯、苦节君、建城等目而已哉”明代张谦德的《茶经》中专门写有一篇“论器”,提到当时的茶具也只有茶焙、茶笼、汤瓶、茶壶、茶盏、纸囊、茶洗、茶瓶、茶炉8件 。

不过,明代茶具虽然简便,但也有特定要求,同样讲究制法、规格,注重质地,特别是新茶具的问世,以及茶具制作工艺的改进,比唐、宋时又有大的进展 。特别表现在饮茶器具上,最突出的特点是一是出现了小茶壶,二是茶盏的形和色有了大的变化 。

总的说来,与前代相比,明代有创新的茶具当推小茶壶 , 有改进的是茶盏,它们都由陶或瓷烧制而成 。在这一时期,江西景德镇的白瓷茶具和青花瓷茶具、江苏宜兴的紫砂茶具获得了极大的发展,无论是色泽和造型、品种和式样,都进入了穷极精巧的新时期 。

6.清代茶具

清代,茶类有了很大的发展,除绿茶外,又出现了红茶、乌龙茶、白茶、黑茶和黄茶,形成了六大茶类 。但这些茶的形状仍属条形散茶 。所以,无论哪种茶类,饮用仍然沿用明代的直接冲泡法 。在这种情况下,清代的茶具无论是种类和形式 , 基本上没有突破明人的规范 。

清代的茶盏、茶壶,通常多以陶或瓷制作,以康熙乾隆时期最为繁荣,以“景瓷宜陶”最为出色 。清时的茶盏 , 康熙、雍正、乾隆时盛行的盖碗,最负盛名 。清代瓷茶具精品,多由江西景德镇生产,其时 , 除继续生产青花瓷、五彩瓷茶具外 , 还创制了粉彩、珐琅彩茶具 。清代的江苏宜兴紫砂陶茶具,在继承传统的同时,又有新的发展 。特别值得一提的是当时任溧阳县令、“西泠八家”之一的陈曼生,传说他设计了新颖别致的“八壶式” , 由杨彭年、杨风年兄妹制作,待泥坯半干时,再由陈曼生用竹刀在壶上镌刻文或书画,这种工匠制作 , 文人设计的“曼生壶”,为宜兴紫砂茶壶开创了新风,增添了文化氛围 。乾隆、嘉庆年间,宜兴紫砂还推出了以红、绿、白等不同石质粉末施釉烧制的粉彩茶壶,使传统砂壶制作工艺又有新的突破 。

此外,自清代开始,福州的脱胎漆茶具、四川的竹编茶具、海南的生物(如椰子、贝壳等)茶具也开始出现,自成一格 , 逗人喜爱 , 终使清代茶具异彩纷呈,形成了这一时期茶具新的重要特色 。

7.现代茶具

【我国古代烹茶用什么器皿】现代茶具,式样更新,名目更多,做工更精,质量也属上乘 。在这众多质地的茶具中,贵的有如金银茶具,廉的如竹木茶具 , 此外还有用玛瑙、水晶、玉石、大理石、陶瓷、玻璃、漆器、搪瓷等制作的茶具 , 枚不胜数 。