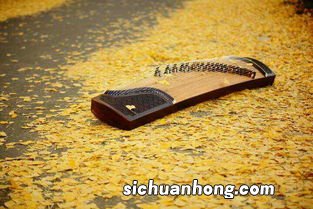

之所以称筝为古筝,是因为其年代的久远 。筝在中国的发展,已经有两千多年的历史了 。筝在战国时代就已经流行于今天的陕甘一带 。《史记•李斯谏逐客书》中有如下记载:“夫击瓮叩缶、弹筝、博髀而歌乎呜呜快耳目者,真秦之声也” 。筝除在秦国流行尤盛外 , 还远流他地,并有着相当普遍的发展,比如齐国 。在《战国策•齐策》中就有如下记载:“临淄甚富而实,其民无不吹竽、击筑、弹筝”,这足以见得筝在齐鲁大地的流行之况了 。秦筝的流传广泛,呈现出“茫茫九派流中国”的局面 。依据秦筝的流传地来称谓,自然有九种不同的称谓 。比如陕西筝(秦筝)、山东筝(齐筝)、潮州筝、客家筝、河南筝、浙江筝、福建筝(闽筝)以及蒙古筝(雅托嘎)和朝鲜筝(伽耶琴) 。这种称谓在识别区分派别上,具有重要意义 。除此之外,古筝还有其他许多美称,这些称谓可以从历代的诸多诗词歌赋中获悉 。在古代,有很多关于“八音”的诗歌 。“八音”是古代的一种乐器分类法,依据乐器的制作材料分为金、石、土、木、丝、革、匏、竹八类 。古筝当属“八音”分类中的“丝”之属 。在古代八音诗中 , 丝类是其中所占比例较大的一种 , 而古筝又是丝类诗中所占比例较大的一种乐器 。下面 , 我们循着年代的脉络,来品味这些诗句 。

据说,筝在东晋时期传入了建康(今南京),当时多用于为“江南吴歌”、“荆楚西曲”作伴奏 。如《乐府诗集•上声歌》中曰:“初歌子夜曲,改调促鸣筝,四座暂寂静,听我歌上声 。”筝在南朝流行甚为广泛,上至宫廷豪门、文武贵族,下至歌舞乐伎、黎民百姓,都有受众 。梁•简文帝萧纲曾作《筝赋》,称筝为“鸣筝”,诗曰:“听鸣筝之弄响,闻兹弦之一弹 。足使游子恋国,壮士冲冠 。……”至唐代 , 筝的盛名见诸诗词 , 而且是以更多有趣味、有涵养的别名美称形式出现 。提起唐代大诗人白居易 , 我们会立刻想到他著名的诗篇《琵琶行》 。在音乐方面,它不仅是一位出色的乐评家 , 对多种乐器如琵琶、筝、筚篥等的演奏进行过鉴赏品评,他还是一位名副其实的筝家 。在弹筝自娱、品评筝乐的同时,还为筝这一乐器留下了绝妙的诗篇,比如《听崔七妓人筝》中写道:“花脸云鬟坐玉楼,十三弦里一时愁”,在诗中的“十三弦”指的就是筝 。在当时,十三弦的筝广为流行 。十三弦寓意颇为深刻,根据一些唐宋诗词选中注疏得知 , 在十三弦中,其中十二条代表十二个月,另一条弦则代表闰月 。唐代李端在《听筝》一诗中云:“鸣筝金粟柱,素手玉房前 。欲得周郎顾 , 时时误拂弦”;李白在《春日行》中也提到了“鸣筝”,曰:“佳人当窗弄白月,弦将手语弹鸣筝”;此外他在《邯郸南亭观妓》一诗中写道:“清筝何缭绕,度曲绿云垂” 。常建在其《高楼夜弹筝》一诗中称筝为“玉筝”,原句为“明月照人古 , 开帘弹玉筝”;卢纶《宴席赋得姚美人筝歌》诗中则有“出柬仍有钢筝随”的句子 , 很自然,筝被称为“钢筝”了 。在唐代,弹拨乐器占据着重要的地位,这与当时的时代有关,人们从先秦时古朴凝重的审美观中走出,代之而起的是繁复与华丽的审美情趣 。琵琶音乐在这个时代极为兴盛,而这个时代又是古筝艺术发展的一个辉煌时期 。唐人不仅仅欣赏筝乐,还常常借筝乐来表达自己的情怀,抒发主观情思 , 其中也不乏悲怨的情趣 。但总体上来说 , 唐代的筝乐是清丽俊逸的,这与她所处的时代环境有关 。经济上繁荣富饶,政治上四夷来朝,文化上则兼容并包 。等等这些似乎容不得低迷之调 , 而是充盈着繁华富丽的都市气息(除了由盛转衰的时期) 。南唐后主李商隐也有题筝诗,但未免有一些哀伤的情调了 。在《无题》诗中他写道:“何处哀筝随急管,樱花永巷垂杨崖” 。这种哀风一直延续到宋代,缠绵幽怨,以致催人泪下了 。宋代张先有著名的《菩萨蛮》一词,写道:“哀筝一弄《湘江曲》,声声写进湘波绿 。纤指十三弦,细将幽恨传 。当筵秋水慢,玉柱斜飞雁 。弹到断肠时,春山眉黛低”;词人吴文英在《莺啼序·春感晚怀》中则道:“……书中长恨,蓝霞辽海沉过雁 。漫相思、弹入哀筝柱 。伤心千里江南 , 怨曲重招 , 断魂在否?”;晏殊在其词《蝶恋花》称筝为“钿筝” , 曰:“谁把钿筝移玉柱 , 穿帘海燕双飞去”;《清平乐》中则曰“钿筝曾醉西楼 , 朱弦玉指梁州……”;在《虞美人》中则写道:“……一春离恨懒调弦,犹有两行闲泪、宝筝前”;而词人张炎却在《解连环•孤雁》一词中吟出了“……谁怜旅愁荏苒,漫长门夜悄 , 锦筝弹怨 , 想伴侣、犹宿芦花,也曾念春前,去程应转 。……”的妙句 。明•陈铎《满庭芳》词则云:“……叹银筝 , 零落朱弦……” 。宋代词人秦观在《满庭芳》一词中,直接称“秦筝”,原词句为:“……东风里,朱门映柳,低按小秦筝 。……”晏殊的《蝶恋花》也是如此,“……却倚缓弦歌别绪,断肠移破秦筝柱 。”诸如此类的诗词还有很多,余将不再一一赘述 。

从以上的诗词材料来看,筝的别名称谓,抑或说是美称,真是五花八门 。比如以筝的音色来称谓的“清筝”、“鸣筝”、“哀筝”等;有的以某种极具特色的纹饰来代称或命名,比如“银筝”、“玉筝”(指以美玉为饰的筝)、“钿筝”(指以金银为饰的筝)、“鸾筝”(指以鸾凤为饰纹的筝)、锦筝等;有的则是以人们对筝这件乐器的认识或感受来作为美称的 , 如“宝筝”、“仁智器”、“绿云垂”等 。此外,还有上面诗词尚未提及到的,如以古筝的部分质料或构件来作为代称的,比如“雕桐”;以演奏技法或技巧来命名的“掐筝”、“抓筝”等;以具体的放置方式来称谓的“横筝”、“卧筝”,以及以器体的长短、体积的大小而区分的“大筝”(大筝约有两米左右,弦质为丝料,粗细均等 , 音色沉厚柔和)、“小筝”等等 。

最早的筝为五弦筝,东汉应劭《风俗通》中有如下记载:“筝,谨按《礼记•乐记》,五弦筑身也” 。由此得知,五弦似筑的筝早在《乐记》中就有记载 。据有关专家研究 , 当时的五弦筝可能是一种竹筒状的乐器 。五弦筝经过长时间的演变 , 逐渐衍生出各式各样的筝,如后来的十二弦筝、十三弦筝,以及再后来的十四弦筝、十五弦筝等等 。从五弦筝发展到十二弦筝可谓是一个巨大的变革 。清代朱俊声《说文通训》中说:“古筝五弦,施与竹如筑,秦•蒙恬改为十二弦,因蒙恬改为十二弦,变形如瑟,易竹以木 , 唐以后加十三弦” 。从中可知,五弦筝到十二弦筝不单单是筝弦数量上的变化,还包括筝的制作材料、总体形状等方面的改革 。据史料可知 , 十二弦最早发展于战国末期,一直到汉代、魏晋时期,广为接受 。当时的筝主要被用于筝歌、相和歌的伴奏 , 并且是主要的伴奏乐器之一 , 为百姓所喜闻乐见 。据说 , 汉魏时期在相和歌伴奏用的筝已经有了基本的定形,演奏方法也有了一定的原则和要求:六尺长上圆下平的琴身,上张十二弦,高高的柱子,弦急声高,又多用骨甲代指,弹起来“铮铮”作响 。汉魏时期筝的形制同现代筝已经相差不大,从士族文人的精细描绘中可大体想象当时筝的样子 。如晋代傅玄在其《筝赋》中说道:“今观其器,上崇似天,下平似地,中空准六合 , 弦柱拟十二月 , 设之则四象在,鼓之则五音发,斯乃仁智之器 。”

自五弦筝“易木以竹”变为十二弦筝之后,筝的形制在后代发展中就并无多大变化了,只是在弦的数目、质料等在不同的时代、文化环境下逐渐增加和变化 。然而 , 筝弦的增加是缓慢的,从十二弦筝到十三弦筝,其间竟经历了1300多年的时间 。唐代是传统十三弦筝发展的辉煌时期,广泛流行于民间 。随着1979年,江西贵溪春秋崖墓群中两件十三弦筝的出土之后 , 有关专家就指出十三弦筝早在战国时期就已经出现并传入南方的论断 。而汉•史游《急救篇》唐•颜师古之注曰:“筝亦瑟类也 , 本十二弦,今则十三” 。由此可见,十三弦筝并非产生于十二弦之后,而是两种筝在很长时间内就已经共存了 。直到唐代,十三弦筝的流行也并未使十二弦筝遭到很快的摒弃淘汰 , 只是二者的地位已经有着明显的不同 。唐宋时期 , 十三弦筝多用于俗乐 , 而唐代用于雅乐的十三弦筝被称为“颂瑟” 。至于宋代,陈旸《乐书》中有如下记载:“本朝用十三弦,然非雅部乐也” 。唐代十三弦筝的辉煌发展,很重要的证据就在于众多文人墨客对她的摹写和吟诵,他们由感而发,借品评来抒发或寄托个人的思想情绪 。比如吴融在其诗《李周弹筝歌》中曰:“……就中十三弦最妙,应宫出入年方少 。……”;李远诗《赠筝妓伍卿》中有“一行哀雁十三声”的妙句;又如王仁裕《荆南席上咏胡琴妓二首》之二中则有“二五指中勾塞雁,十三弦上啭春莺”的佳句 。筝在唐代的兴盛还体现在有诸多的弹筝名手,使用不同的定弦方法,并饰以不同的通体纹饰等方面 。诗人常用“银筝”、“玉筝”、“鸾筝”、“玳瑁筝”等美称来吟咏典雅大方的筝 , 这种吟诵之风不仅仅局限于宫廷或贵族府第中,还盛行于乡野民间 。唐代西北边陲的敦煌民间就有一位女诗人宋家娘子,她留下了几首有关筝的诗歌,比如《秦筝怨》 。诗歌里写道:“玳瑁秦筝里,声声怨别离 。只缘多苦调 , 欲奏泪还垂 。妾意如弦直,君心学柱移 。暂时停不弄,音调早参差 。”这位女诗人在行文造句方面有很深的造诣和新颖的创意,借对古筝的吟诵来达到对夫婿劝诫的目的 。实乃“醉翁之意不在酒”之术了 。在诗中,诗人谈到了比如“弦直”、“柱移”、“苦调”等等 。试把上面的字面给交换一下位置 , 也就成了“直弦”、“移柱”、“调苦”,这生动地把古筝的特点给概括出来了 。而“移柱”也正是当时常用的调弦、定调方法 。从另一个角度而言,诗人能够婉言比喻、劝诫,足见得其才华涵养 。谈及这个时期的筝,我们很自然会联想到另一件乐器——轧筝 。虽称为筝 , 但并非是弹拨之器,它被认为是筝这一件乐器的变种 。轧筝在唐朝初年(公元7世纪)就已经出现并流传于民间 。《旧唐书•音乐志》中有相关记载:“轧筝,以竹片润其端而轧之 。”在宋代陈旸《乐书》卷一百四十六中,则记载如下:“唐有轧筝,以竹润其端而轧之,因取名焉 。”南宋时,轧筝易名“蓁”(音zhēng),常常用于宫廷晏享 , 也普遍见于民间 。宋代陈元靓在《事林广记》中如是说:“蓁,形如瑟,二头俱方,七弦七柱 , 以竹润其端而轧之”;同代的曾三异在《同话录》中记载如下:“世俗有乐器 , 小而用七弦,名轧筝,今乃谓之蓁 。” 在《元史•礼乐志》及《新元史•乐史》中也记载着一种形如“筝”的“蓁”,为“七弦七柱,用竹轧之” 。与前代所述 , 实乃同一物也 。这种轧筝,历经元代,一直保持到明清时代 。不同的是,经过漫长时间,它发生了微妙的变革 。在清代,轧筝已经由原来的七弦发展成为十弦了,这从《大清会典》中可知 。其记载如下:“轧筝三尺二寸有余 。弦数十 , 以木杆轧之 。”从中可知,轧筝的另一个重要的变化就是以木杆代替了原来的竹片 。清•干隆时期称轧筝为轧琴 。在古代 , 也留有很多关于轧筝的诗词,比如唐•刘禹锡所做的听轧筝诗中曰:“满座无言听轧筝,秋山碧树一蝉清 。”今天流行于朝鲜族、满族等少数民族中的一种叫做“牙筝”的乐器 , 就源于唐朝的轧筝,于公元1114年传入了朝鲜 。轧筝流传至现代,在山西、河南、河北、广西(壮族民间乐器“七弦琴”)、山东等地均有所见,它常常被用于地方戏曲的伴奏 。

元明清时期,十三弦筝独当一面的局面被打破,十四弦筝、十五弦筝以及再后来的十六弦筝随着时间的不断推移而相继出现 。元代顾瑛《玉山璞稿·斯歌二首》诗中曰:“锦筝弹尽鸳鸯曲 , 都在秋风十四弦”,由此可知十四弦筝已经流行开来 。明代著名律学家朱载堉在其《明·郑氏子瑟谱》中曰:“今官筝十五弦,而世多用十四弦者” , 由此可知十四弦筝与十五弦筝之地位在明代时期时不可相提并论的 。但是它们已经开始渐渐取代了十三弦筝 。此时期的十四弦筝有了更为“前卫”的设置方法,清代《通典》中就有如下记载:“筝似瑟而小,十四弦各随宫调设柱和弦,以谐音律”;另《律吕正义合编》则记载如下:“筝似瑟而小,十四弦 。……通体用桐木金漆,四边绘金夔龙,梁及尾边用紫檀,弦孔用象牙为饰……今筝十四弦则五声二变为七,倍之十四也” 。至于十五弦,在明代成为了“官筝” 。今天 , 十五弦筝在山东民间仍见流行 。其弦的配置俗称为“七老八少”,即七根老弦配用于中低音区,八根子弦装配于中高音区 。十六弦的出现则是近代的事情了 。一般认为是清朝末年或民国初期前后出现的 。今潮州筝派仍使用传统的十六弦筝,是为小筝,筝马镂有弦孔,以防演奏力度过大或扫弦时筝弦的散落 。

五弦筝经过两千多年的衍变 , 繁衍出各种各样形态的筝 。在其发展衍变的过程中,筝的音域是不断的扩大的(因为筝弦数目的增多),在弦质、音色、装饰等各方面也有着不同程度的发展 。建国以来 , 很多地方都基于某个派别筝的形制、特点以及其他方面,进行改良与革新,从而开发研制了许多种新型筝 。这些革新筝 , 造型更为现代与时尚,装饰工艺水平也更加得高超 。现代筝的通体都是文化,或雕龙刻凤,铭字镂文,使得筝体美观而大气,也透出几分雅趣、涵养;音域也更加的宽广;弦的质料也从原来的丝质发展为钢丝缠弦,防蚀技术也颇为高超,钢弦外面有一层尼龙包裹,这不仅增加了筝的美感,延长了筝弦的使用寿命,也使得音色较之前代更加的明亮与华丽 。在古筝长方形的共鸣箱体上 , 筝首与筝尾是最能够体现古筝艺术与诗词歌赋、绘画书法的部位了 。此两个部位可谓是精雕细琢,精美的同时又具有些许诗意 。古筝制作师也往往以此处的雕刻内容或图案来命名 。古筝美工技艺方面的提高在一定程度上提高了琴童的全面素质 。随着时代的变迁,传统的制作工艺已不能满足人们的审美需要 , 因而古筝在工艺方面的致美技术开始了向“百花齐放”的目标发展了 。现代制作工艺的发明与利用,大大突破了传统致美技术的束缚(建国前古筝在外观上不太有多大讲究,多以古朴见长),比如研发并使用镶玉石等工艺,也由此而形成了民族乐器生产厂家的独特之处,使得独特的工艺造就了独特的品牌,在市场上享有一定的知名度 。等等着一些变化使得新型筝深受筝乐爱好者、古筝使用者的喜爱 。在这些改革筝中,广州十八弦筝是在传统的十六弦筝的基础上发展而来的 , 在音量、音色、造型等方面都比原来的十六弦筝有大的改观,在20世纪五六十年代曾被广泛使用 。二十一弦s型古筝是目前在海内外广为欢迎与普遍使用的一种革新筝,其弦质与共鸣配体置可谓是恰到好处,深受演奏者的青睐 。昔日的革新筝因为广泛的使用 , 现如今已经成为传统的形制了 。在现代筝中,除了上面提到过的从传统筝革新过来的以外 , 另一类就是转调筝了,比如上海音乐学院何宝泉教授研制的蝶式筝 。蝶式筝构思新颖巧妙,外观看起来就如同展翅之蝶 , 按十二平均律排列音阶;筝面上设有转调用的装置,转调方便快捷又准确,即能弹奏五声音阶的作品,也能弹奏七声音阶的作品 , 而且表现力得到了极大的丰富 。当今社会,已经涌现了不少制作质量上乘的古筝生产厂家,他们都开始打出自己的品牌,比如扬州的龙凤古筝、上海民乐一场的敦煌古筝等等,在生产之余,还努力地给予研发以巨大投资,并积极地跟专业的音乐学府教学相挂钩,定期与专家学者交换意见,以期实现登峰造极的突破 。

以上就是古筝别名考及形制的沿革史话_古筝百科的内容,下面小编又整理了网友对古筝别名考及形制的沿革史话_古筝百科相关的问题解答,希望可以帮到你 。

古筝是什么学科?古筝属于民乐系民乐科 。古筝又名汉筝、秦筝、瑶筝、鸾筝,是民族传统乐器中的筝乐器,属于弹拨乐器 。它是独特的、重要的民族乐器之一 。

古筝一共考多少级?古筝一共有10级,古筝 别名 汉筝 秦筝 瑶筝 鸾筝 乐器分类 十六琴弦 十八琴弦 二十一琴弦

带月字的古筝曲有哪些?有很多古筝曲带有“月”字,比如《广陵散》的别名就是《月夜听筝》、《阳关三叠》中有一句“明月几时有,把酒问青天”等等 。这些曲子中的“月”字通常代表对 。

古筝没有4和7音吗?古筝调音一般没有4和7这两个音 。在我国传统民族音乐里,4和7 是“偏音” , 其它音为“正音”,偏音运用极少,大都为正音,所以,在设置琴弦时,没有把4和7设 。

与古筝有关的词牌名?据说取名于项羽宠姬虞美人 。又名《一江春水》、《玉壶冰》 。雨霖铃 唐教坊曲名 。后用于词牌 。相传唐玄宗因安史之乱逃入蜀地,进斜谷,霖雨连下十数天,在栈 。

历史上,古筝界前辈高自成有哪些故事?会唱、会奏的人很多,人们常常聚在一起演唱、演奏 。1918年 , 高自成就诞生在这样的“书山戏海”之中,高自成的祖父、叔父都是当地有名的弹筝高手 , 从记事起、 。

10岁半男孩想学琴,古筝和古琴,学哪个更好些? 一、从历史沿革看 古琴是世界上最古老的乐器之一,古琴有文字记载的历史距今已有四千多年的历史 。据《史记》记载 , 琴的出现不晚于尧舜时期 。

中国民族乐器分为哪几类初中? 吹奏乐器:笛、箫、埙、笙、排箫、葫芦丝、管子、唢呐、巴乌、芦笙等; 弹拨乐器:瑟、琵琶、古琴、古筝、阮、箜篌、三弦、柳琴、冬不拉、月琴、扬琴、独弦琴 。

中国古典十大名曲有哪些?此曲为琵琶曲中的大文套,由此曲改编的古筝曲名为《春江花月夜》,此曲最迟在十八世纪就流传在江南一带 。作者佚名 。《夕阳箫鼓》是一首抒情写意的文曲,旋律 。

【古筝别名考及形制的沿革史话_古筝百科】